党的十八大以来,在市委、市政府的正确领导下,漳平市持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,砥砺奋进、攻坚克难,积极应对各种复杂的国内外形势,特别是科学统筹疫情防控和经济社会发展,全市综合实力显著增强,为打造“产城人”融合发展示范区、建设宜居宜业的现代化生态漳平奠定坚实基础。

一、综合实力显著增强,增速略高于龙岩市

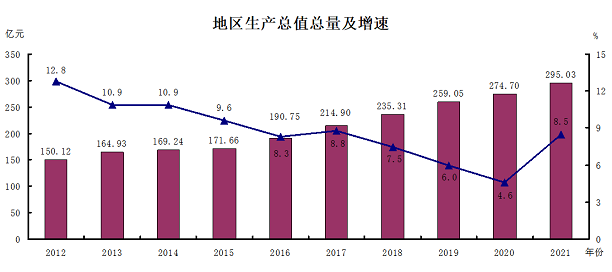

经济总量接近翻倍。十八大以来,漳平市地区生产总值增速呈“V”型增长态势,自2013年的10.9%逐渐回落至2020年的4.6%,2021年重回至8.5%,2013-2021年地区生产总值年均增速8.3%,高于龙岩市年均增速0.1个百分点。经济总量在2017年首次突破200亿元关口后,2021年增加到295.03亿元,与2012年的150.12亿元比接近翻倍。

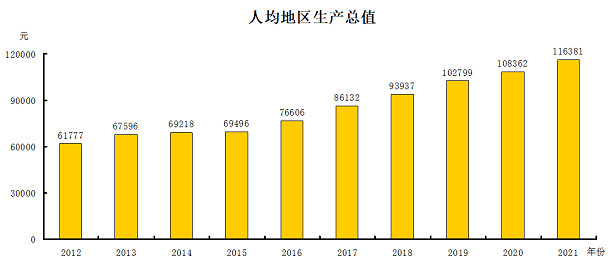

人均GDP逐年提高。2012年,漳平市人均GDP 61777元,于2019年首次突破10万元达102799元,2021年增加到116381元,比龙岩市平均水平高3495元,年均增长7.8%,高于龙岩市年均增速0.2个百分点。

二、经济结构持续优化,质量效益同向发力

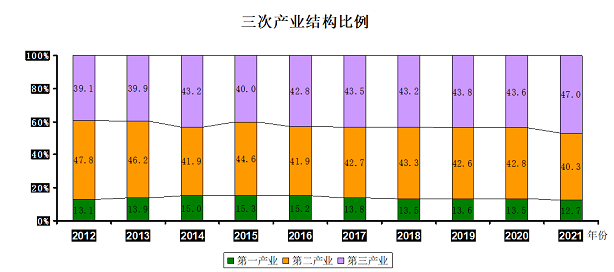

产业结构不断调整。漳平市三次产业结构比例从2012年的13.1:47.8:39.1调整为2021年的12.7:40.3:47.0,第一产业比重下降0.4个百分点,第二产业比重下降7.5个百分点,第三产业比重提高7.9个百分点,形成农业基础稳固、工业生产能力提升、服务业快速发展的产业发展格局。

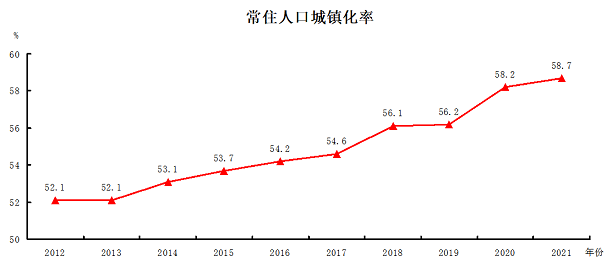

城乡结构更加均衡。十八大以来,漳平市城镇化进程加快推进,城区更加精美靓丽,东坑口新大桥、福满北路、九龙江两岸夜景工程、菁城文化驿站、东山公园提升改造、城区道路“白改黑”等一大批项目建成投入使用。乡村更加秀美宜居,农村人居环境整治三年行动全面完成,成功打造一批特色优美乡村。现有省级休闲农业示范点和美丽休闲乡村4个、省级乡村振兴试点村11个、省级“千村整治、百村示范”美丽乡村73个。全市常住人口城镇化率从2012年的52.1%提高到2021年的58.7%,提高了6.6百分点,年均提高0.7个百分点。

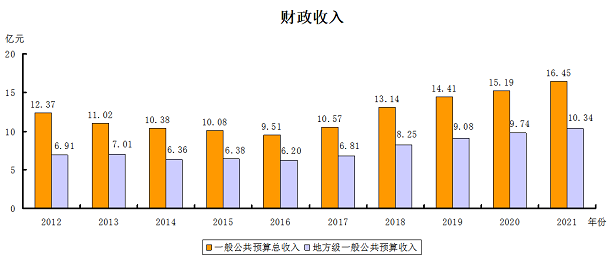

财政实力稳步提升。2021年,漳平市一般公共预算总收入16.45亿元,比2012年增长33.0%,年均增长3.2%;其中地方级一般公共预算收入从2012年的6.91亿元,到2021年首次突破10亿元关口达到10.34亿元,比2012年增长49.7%,年均增长4.6%。财力增加为漳平市经济高质量发展、民生事业改善提供了强有力的资金保障。

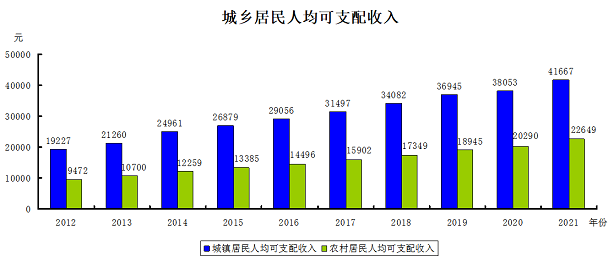

居民收入持续增长。2021年,漳平市城镇居民、农村居民人均可支配收入分别达41667元、22649元,分别是2012年的2.2倍、2.4倍,分别年均增长9.0%、10.2%,分别比GDP年均增速高0.7个、1.9个百分点。农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民,城乡居民收入差距进一步缩小,由2012年的2.03∶1缩小为2021年的1.84∶1。

生态文明扎实推进。十八大以来,漳平市牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,以“农村治水、城区治气”为重点,全力打好生态环保攻坚战役。2021年,九龙江干流平均水质保持在Ⅲ类水标准,城区两个饮用水源地水质达标率100%,城镇生活污水处理率97.2%。城区空气优良天数比例100%。全市森林覆盖率80.4%。漳平市获得国家级生态市称号,永福镇获评全国环境优美乡镇,漳平市南洋国家级湿地公园成功获批。全市共有国家级生态乡镇11个,省级生态乡镇(街道)4个,省级生态村43个,龙岩市级生态村157个。

三、特色农业更加鲜明,漳台交流深度融合

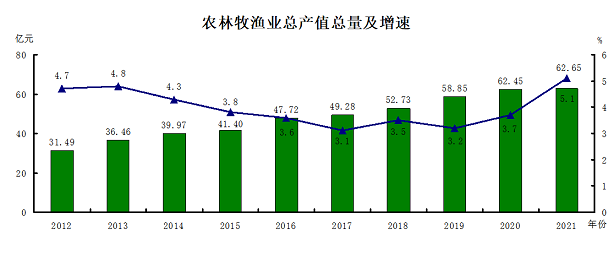

现代农业稳步发展。十八大以来,漳平市通过深入实施 “一乡一特色、一村一品”等发展策略,现代农业得到长足发展,获得国家级农业科技园区、全国绿色食品原料(茶叶)标准化生产基地、全国农村产业融合发展试点示范县等称号,现有全国“一村一品”示范村2个、省级“一村一品”示范村13个,国家级农民专业合作示范社1家、省级农民专业合作示范社19家,省级农业产业化龙头企业9家。2021年,漳平市农林牧渔业总产值62.65亿元、增长5.1%,总量是2012年的2倍,年均增长3.9%,农林牧渔及其服务业产值结构比例为56.1: 14.0 : 23.6: 3.6: 2.6。其中,花卉种植面积2.27万亩,是2012年的1.4倍,年均增长4.0%;茶叶产量1.37万吨,是2012年的1.6倍,年均增长5.3%;蔬菜产量26.42万吨,是2012年的2倍,年均增长8.1%。

对台优势日益凸显。十八大以来,漳平市紧紧抓住漳平台湾农民创业园升格为国家级创业园契机,进一步深化对台交流合作,不断做优对台交流合作平台。漳平台湾农民创业园现有台企82家、台农600多人,建成高山茶基地5.5万亩、年产茶1600多吨,核心区永福镇成为大陆最大的高山乌龙茶生产基地,漳平台湾农民创业园成为全国最具特色台创园之一,获国台办批准为“国家级海峡两岸青年就业创业基地”, 自2016年起连续在全国台湾农民创业园发展建设考评中获得第一名, “大陆阿里山”成为龙岩乃至福建对台交流合作的重要品牌之一。

四、工业经济不断壮大,园区建设稳步推进

主导产业初具规模。十八大以来,漳平市持续按照“四平台六产业两景区”产业发展布局,集中优势抓龙头、铸链条、建集群,钢铁机械、木竹、新材料、建材等主导产业不断壮大。2021年,全市工业增加值80.25亿元,总量是2012年的1.5倍,年均增长10.1%;规模以上工业企业132家,比2012年增加23家,其中年产值亿元以上企业66家,年产值10亿元以上企业5家。漳平木村林产公司成为全国最大的户外木制品生产出口基地,漳平红狮水泥为全省单体最大水泥企业,正盛无机材料白炭黑产能居全国第二,九鼎氟化工氟制品产能居全国第一。

园区建设卓有成效。十八大以来,漳平市坚持突出工业、突破工业,全力推进漳平工业园区建设。工业园区基础设施不断完善,集中供热基本覆盖,建成标准化厂房20万平方米,跻身国家级绿色工业园区、省级“劳动关系和谐工业园区”、省级循环经济示范园区。2021年,园区进驻规模以上工业企业96家,比2012年增加31家,其中亿元以上企业46家,10亿元以上企业3家;拥有国家高新技术企业28家,省级企业技术中心3家,省级研发中心3家。在2020年度省级开发区综合考评中,漳平工业园区排名第九,连续两年进入前十。

主要工业品全面增长。2021年,水泥产量539.86万吨,是2012年的1.4倍,年均增长3.9%;发电量33.24亿千瓦时,是2012年的1.7倍,年均增长5.9%;白炭黑产量13.25万吨,是2012年的2.3倍,年均增长9.9%;人造板45.78万立方米,是2012年的4.8倍,年均增长19.0%。

五、第三产业加快崛起,新兴经济亮点纷呈

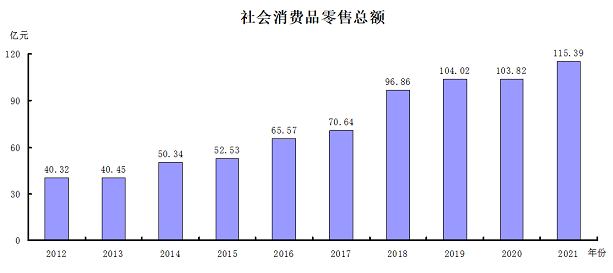

消费市场繁荣活跃。十八大以来,漳平市深入实施扩大内需战略,出台鼓励消费增长系列举措,逐步形成市场主体多元化、商品流通多渠道、经营方式多样化的现代流通市场,消费成为拉动经济增长的一大强劲动力。2012年,漳平市社会消费品零售总额40.32亿元,在2013年突破50亿元、2019年突破100亿元后,2021年增加到115.39亿元,是2012年的2.9倍,年均增长12.4%。

现代服务业多元发展。十八大以来,漳平市房地产、租赁商务服务、教育、文化娱乐等现代服务业全面开花、多元发展。现有规模以上现代服务业企业41家。电子商务发展方兴未艾,漳平市获评国家级电子商务进农村综合示范县称号,农村电商村级公共服务实现全覆盖,永福镇入选全国淘宝镇,南洋镇入选省级商务特色镇,火柴空间站(漳平)创新创业基地被认定为省级众创空间。

旅游产业异军突起。十八大以来,漳平市充分依托境内丰富的生态资源和深厚的人文底蕴,大力发展旅游经济。象湖红色革命旧址群、南洋北寮休闲农业乡村旅游区、赤水百家姓古村香寮村、天台国家森林公园、溪南东湖古村落、拱桥上界荷园广场、官田岳山茶事、新桥龙津三清、灵地泰安堡等一批乡村旅游蓬勃兴起,永福台湾特色小镇“坐上小火车看樱花”成为现实。2021年,全市拥有星级饭店2家,实现旅游总收入28.87亿元,是2012年的4.8倍,年均增长19.1%。

六、基础设施日益完善,出行交流方便快捷

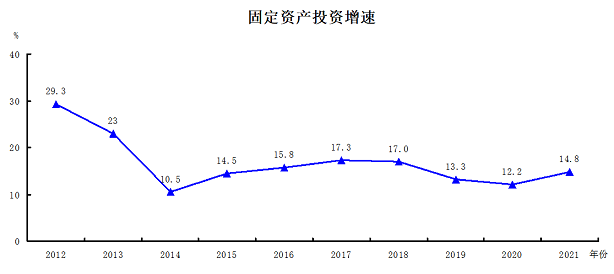

投资规模不断扩大。十八大以来,漳平市深入推进各领域改革及扩大有效投资,逐步形成投资主体多元化、资金来源多样化、建设规模扩大化的发展格局。2013-2021年,漳平市固定资产投资年均增长15.3%,其中民间投资占固定资产投资比重为91.3%,比2012年提高17.5个百分点。

交通出行更加方便。十八大以来,随着漳永高速、南三龙铁路先后通车,漳平到厦门、泉州、福州、汕头分别只需1小时、1.5小时、2.5小时、3小时,成为龙岩市东进沿海的重要“桥头堡”。2021年底,全市公路通车总里程2151.34公里,比2012年增加197.34公里。

互联通信加快发展。十八大以来,漳平市邮电通信业规模不断扩大,服务种类不断丰富。2021年,全市邮电业务总量9340万元,比2012年增加2745万元,年均增长3.9%;移动电话用户27.90万户,比2012年增加2.56万户,年均增长1.1%;互联网用户11.17万户,比2012年增加6.98万户,年均增长11.5%。

七、社会事业繁荣发展,百姓生活安居乐业

科技创新日新月异。十八大以来,漳平市秉承科技是第一生产力理念,大力发展科技事业,科技创新成效显著。现有国家高新技术企业29家、省级科技小巨人企业23家。天守公司参与制定国家轻工行业运动鞋用聚氨酯合成革行业标准被评为“2017年度中国轻工业塑料行业(合成革)十强企业”,正盛公司被中国无机盐工业协会命名为“中国硅化物产业基地”,漳平户外休闲木竹制品孵化园被中国木材保护协会授予“中国(漳平)户外木竹制品产业示范基地”。2021年,全市共获得国家授权专利577件,其中发明10件、实用新型502件、外观设计65件;全年有效发明专利累计10件,万人有效发明拥有量3.04件。

教育事业成果丰硕。十八大以来,漳平市始终坚持教育优先,持续深化“一校多区”管理体制改革,全市办学条件和教育质量显著提高。漳平市先后获评“国家教育‘两基’达标市”“福建省高水平高质量普及九年义务教育县(市、区)”“义务教育发展基本均衡县(市、区)”。2021年,全市现有普通中学19所,在校生13508人,其中高中生4587人,初中生8921人;小学(完小)44所,在校生24056人;幼儿园42所,在园幼儿9647人;特殊教育学校1所,在校生128人;高考应届本科上线940人,本科上线率75.6%,总分600分以上132人。

文体事业蓬勃发展。十八大以来,漳平市公共文化体育设施日益完善,先后建成体育中心、演艺中心、青少年校外体育活动中心等一批文体场馆。广泛开展全民健身,体育活动更加活跃,体育事业得到较快发展,为省体校输送大量体育人才。2021年末,全市拥有群众艺术馆(文化馆)1个、博物馆1个、体育场馆2个;公共图书馆2个,图书总藏量13.8万册;广播、电视综合人口覆盖率均100%。

卫生保障显著改善。十八大以来,漳平市持续深化医药卫生体制改革,卫生资源更加优化,医疗服务水平持续提升。市总医院通过二级甲等医院评审,德亨仁厚养老养生中心投入使用,“菁和源”康养中心建成,城乡医疗卫生服务体系基本建立。2021年末,全市共有公立医疗卫生机构21个,其中医院3个、卫生院14个;卫生技术人员1092人,其中执业(助理)医师394人,护士、护师493人;医疗机构床位1200张。

社会保障力度加大。十八大以来,漳平市不断加大社会保障力度,健全完善各类社会保障体系,社会保障覆盖面进一步扩大。2021年,全市城乡居民基本养老参保人数16.25万人,其中城镇职工基本养老保险参保人数3.50万人;工伤保险参保人数3.99万人;失业保险参保人数1.84万人;城乡居民基本医疗保险参保人数22.64万人。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。站在新的历史起点,全市上下将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以赶考的姿态、奋进的状态,苦干实干、勇毅前行,加快建设“产城人”融合发展示范区与海峡两岸农业融合发展示范区,全力谱写闽西革命老区高质量发展示范区漳平篇章。

- 相关链接

闽公网安备 35088102000006

闽公网安备 35088102000006